|

Этиология и эпидемиология актиномикоза легких

Возбудители болезни относятся к пневмомицетам и занимаютпромежуточное положение между бактериями и грибами. Актиномицетывыделяют из почвы, воды; известна пораженность некоторых видовживотных. Человек заражается спорами актиномицетов аэрогенным,алиментарным путями и при контакте с зараженной почвой или водой.Заболевание часто встречается в весенне-летний период. Мужчины болеют в3 раза чаще, чем женщины. Актиномикоз широко распространен в различныхстранах.

Патогенез и патологическая анатомия актиномикоза легких

Заболевание возникает в результате экзогенного инфицирования ивследствие активизации эндогенной инфекции (сапрофитирующих ворганизме человека актиномецитов). Развитию болезни способствуетпонижение иммунологической резистентности на фоне хроническихзаболеваний, применения цитостатиков, глюкокортикостероидов и иныхиммуносупрессороз, после беременности и родов, а также травматизациятканей. Из очагов первичной локализации возбудители гематогенно илилимфогенно распространяются в различные органы, обусловливаявозникновение метастатических очагов актиномикоза. В развитии болезниимеют значение специфическая сенсибилизация к актиномицетам иприсоединение гноеродной флоры.

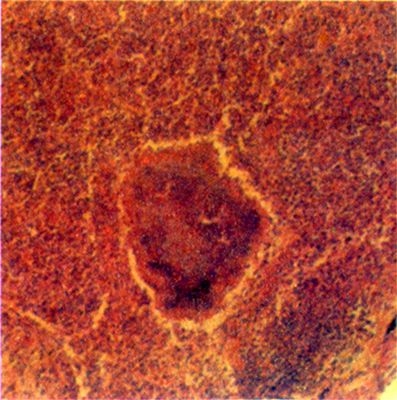

Патоморфологической основой актиномикоза являетсяспецифическая гранулема — актиномикома, начальная стадия которойформируется из молодой соединительной ткани и полинуклеаров. По мереразвития в центральной части гранулемы возникает некроз, наблюдаетсяфиброз окружающих тканей, появляются ксантомные клетки. Рубцовая тканьпронизана гнойниками и напоминает губку. В дальнейшем появляютсяэпителиокидные клетки, лимфоциты и плазмоциты, происходит гиалинизациярубцов.

В центральной части актиномикомы можно обнаружить друзыактиномицетов, окруженные лейкоцитами и подвергающиеся в дальнейшемфагоцитозу, кальцинозу или превращению в стекловидные шары.

Клиника актиномикоза легких

Единой классификации актиномикоза не создано. Инкубационный периодболезни составляет от нескольких дней до ряда лет. Различают первичныйи вторичный актиномикоз с локализацией процесса в легких (10—20%),желудочно-кишечном тракте, мочеполовых органах, центральной нервнойсистеме, костях, в коже или имеющие генерализованный характер.

В случае центральной локализации очага в легких(бронхо-пульмональная форма) клинические проявления могут бытьнехарактерными и маловыраженными. По мере прогрессирования болезнипоявляются кашель, тупые боли в области груди, неправильная лихорадка,повышенная потливость. В дальнейшем выделяется слизисто-гнойнаямокрота, часто с прожилками крови, содержащая плотные зерна—друзыактиномицетов.

При субплевральной локализации актиномикомы(плевро-пульмональная форма) клинические признаки появляются рано ивыражены более ярко: отмечаются боли в груди соответственнолокализации очага, чаще в боковых отделах и подлопаточной области,усиливающиеся при кашле и глубоком вдохе, а также при передвижениибольного; характерны сухой мучительный кашель, неправильная лихорадка.При аускультации выявляются шум трения плевры, сухие и разнокалиберныевлажные хрипы. По мере формирования абсцесса состояние больныхухудшается, они теряют массу тела. После прорыва абсцесса в просветбронха выделяется обильная слизисто-кровянистая мокрота с плотнымизернами-друзами. В случае прорыва абсцесса в плевральную полостьразвивается осумкованный плеврит. Возможно поражение средостения споследующим распространением воспаления в забрюшинное пространство.Могут наблюдаться абсцессы в мягких тканях грудной клетки, остеолизиси периоститы ребер и позвонков с последующим образованием свищей, изкоторых выделяется густой гной с плотными зернами. Наблюдается гнойноепоражение молочной железы, перикарда и сердца.

Рентгенологическое исследование в ранней стадии выявляеточаговые инфильтраты вокруг бронхов и сосудов, увеличениемедиастинальных лимфатических узлов и содружественное поражение реберили позвонков; характерно уплотнение плевры. Процесс можетограничиваться одним сегментом или захватывать целую долю. Течениеболезни длительное, при отсутствии лечения развиваются кахексия ианемизация больных.

Диагноз актиномикоза основан на выявлении характерныхклинико-инструментальных признаков болезни и дополняется выявлениемдруз актиномицетов в мокроте или гнойном отделяемом из свищей приисследовании нативных препаратов и при окраске их по Цилю — Нильсену.Серологическая диагностика разработана недостаточно. Дифференциальныйдиагноз проводят с туберкулезом легких, опухолями и инымипневмомикозами.

Профилактика актиномикоза легких не разработана.

Лечение актиномикоза легких

Основой терапии актиномнкоза является иммуноантибиотикотерапия.Больным назначают поливалентную актиномицетную вакцину, вводимуювнутрикожно пли внутримышечно в постепенно возрастающих дозах напротяжении 1—3 мес. в виде повторных курсов с интервалами 1 мес.Одновременно применяют сульфаниламидные препараты (сульфидин,сульфапиридин и др.), а в период обострения — антибиотики. Показаныгемотрансфузии, назначение биогенных стимуляторов. По показаниямприменяют хирургическое лечение.

{Реклама2}